用語解説

か

- 蜻蛉日記

- 平安時代の日記。右大将道綱の母の作品。

- 加持

- 祈祷を参照。

- 方違え

- 外出する前夜、吉方の方角の家に一泊して方角を変えて行くこと。

- 看督長

- 官職。検非違使の属官。罪人の追捕などを行った。

- 髪箱

- 女性が寝る際、長い髪をとぐろのようにまいて入れておいた箱。

- 賀茂祭

- 5月15日(陰暦四月の中の酉の日)に行われる祭。

- 唐衣

- 衣装。女性の礼装の上着。袿の上に着、後ろに裳や引腰をつけるのが特徴。

- 狩衣

- 衣装。男性の普段着。肩に切れ込みが入り、前に布がたれ、袖に紐があるのが特徴。

- 家令

- 親王・内親王・三位以上の家の家務・会計をつかさどった職員。後に家司にとって変わる。

- 関白

- 天皇を補佐した最高位の大臣。

き

- 北の方

- 貴族の妻のこと。

- 几帳

- 台に柱をかけて、とばりをかけたもの。部屋の仕切りに使った。

- 牛車

- 牛にひかせた貴族の乗り物。

- 紀伝道

- 歴史書や文学を学び、作文を習う学問。

- 祈祷

- 神仏に祈ること。

- 伽羅

- インド・中国の南方に産する香木。高級な数珠の原材料に使われる。

- 脇息

- ひじかけ。座った時に、ひじをもたれて体を休ませる道具。

- 禁色

- 位によっては仕えない色のこと。

- 今上帝

- その時代の天皇のこと。

- 公達

- 男性貴族のこと。

く

- 櫛箱

- 櫛などの化粧道具を入れておく箱。

- 朽葉色

- 色の名前。オレンジに近い。こんな色■。

- 蔵人頭

- 官職。蔵人所(天皇に近侍し、伝宣・進奏・儀式その他宮中の雑事を掌る役所)の長官。別名、頭の中将。

- 蔵人

- 官職。蔵人所(天皇に近侍し、伝宣・進奏・儀式その他宮中の雑事を掌る役所)の職員。

- 車宿

- 車を入れておくための建物。今で言うガレージ。

け

- 経机

- 経を読む際にお経をのせる机。きょうつくえ。

- 家司

- 官職。親王・摂関・大臣・三位以上の家の家務をつかさどった職員。

- 外記

- 官職。少納言の下で公事をおこなった。

- 潔斎

- 酒、肉を断ち、行いを慎み、心身を清めること。

- 闕腋袍

- 衣装。男性の衣装。裾がなく両脇を開けて動きやすくしているのが特徴。

- 検非違使

- 役所。治安・検察・裁判を行う。兵部省より後に設置された。

- 権門

- 官位が高く、権勢のある家柄や人。

- 源氏物語

- 平安時代の物語。紫式部の作品。

こ

- 後宮

- 后妃などの住む、宮中の奥御殿。

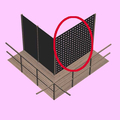

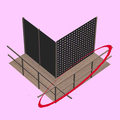

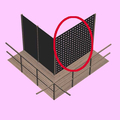

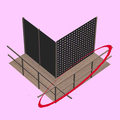

- 格子

- 細い木や竹を縦横に組んで取り付けた戸や窓。上半分だけを外へななめに開ける場合もある。

- 小袿

- 衣装。女性の衣装。袿よりもゆきたけが短い。

- 勾欄

- 端の反り返った欄干。

- 固関使

- 官職。政変などの非常事態に際して、関を封鎖して通行を禁じる人。

- 国司

- 官職。朝廷から諸国に任命された地方長官。諸国に赴任しない者もいた。

- 小腰

- 衣装。女性の衣装。礼装の時、前にたらした装飾。

- 小柴垣

- 小さい柴で作った垣。

- 御諚

- 貴人の命令。おことば。

- 五節の舞姫

- 新嘗祭・大嘗祭で舞を踊る姫のこと。

- 小袖

- 衣装。袖が小さい普段着。袖口がせまいのが特徴。男性も着用した。

- 木霊

- 木の精。

- 近衛の少将

- 官職。右近少将のこと。

- 近衛舎人

- 官職。近衛府(皇居や行幸時の警護を行う役所)の兵士。

- 権侍医

- 官職。侍医(天皇の診察医)の下で働く医者。

- 権少将

- 官職。仮の少将のこと。権とは仮を意味し、定員外に置いた地位を表す。

- 権中将

- 官職。仮の中将のこと。